対象となる主な病気

こころのクリニックひだまりでは、以下のような症状や疾患の治療を主に行っています。

下記に限らず、最近「イライラする」「落ち込む」「考えがまとまらない」「つらい」など不調を感じた時、お気軽にご相談ください。

症状:適応障害の症状には、気分の落ち込みやイライラ、動悸や睡眠障害などがみられますが、遅刻や無断欠勤、人を避ける、危険な運転、喧嘩っ早くなるなど行動面に現れることもあります。

原因:適応障害は特定の状況や環境にうまく適応できず、過度のストレスによって心や身体、行動面に症状が現れる病気です。適応能力やストレスを感じる状況は人によりますが、転職や結婚、進学などの生活環境の変化、病気や疲労などが原因になることもあります。

治療:適応障害は、精神医療の外来受診者の多くを占める疾患です。学校や職場の環境調整や、日常生活の具体的なアドバイスをしますが、薬物治療で改善することもあります。また、適応力を高める目的でカウンセリングや認知療法も有効です。

症状:寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、早朝に目が覚める、寝た気がしない、日中眠い、などの症状を伴う睡眠障害です。

原因:不眠の原因には、環境や生活習慣によるもの、精神的・身体的な病気によるもの、薬によって引き起こされるものなどが考えられます。

治療:不安を取り除き、生活リズムを見直すことで改善していきます。睡眠薬を処方することもありますが、徐々に減薬しつつ睡眠薬がなくても眠れる状態を目指します。

症状:全般性不安障害は、日々の生活の中で漠然とした不安や心配を持ち続ける病気です。不安や心配で心がいっぱいになり、身体症状や精神症状が徐々に現れます。本人が不安をコントロールするのは困難になり、そわそわと落ち着かず、些細なことにも過剰に反応してしまいます。

原因:はっきりとした原因は不明ですが、遺伝的要因、ストレス状態や自律神経の障害などが原因のひとつだと考えられています。

治療:精神療法や薬物療法などがあります。アドバイスや、自分の考え方を見直していただく働きかけをして、生活習慣の改善をはかります。

症状:心の症状として、やる気が出ない、気分が落ち込む、不安感、何をしても楽しめないなどの症状が続き、身体の症状としては、不眠やだるさなどが現れます。

原因:うつ病は、環境的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由が積み重なって発病します。

治療:薬物療法に加えて、自分の生き方や周りの環境を見直すことも大切です。認知療法をはじめとするカウンセリングも有用です。

症状:アルコールには依存性があります。飲酒を続け、耐性・精神依存・身体依存が形成され、飲酒のコントロールができなくなる状態がアルコール依存症です。

アルコール依存症になると、身体・仕事・家族関係などの様々な問題が起きます。アルコール依存症は酔って問題を起こすこととは異なります。習慣的に飲酒していると、まず耐性が形成され酒を飲んでもあまり酔わなくなります。徐々に酒量が増加していきます。それから精神依存症状が現れます。酒がないと物足りなくなり飲みたいという欲求を感じるようになります。さらには酒が切れてしまうと耐えられず、家じゅうを探したり、わざわざ酒を買いに出かけたりするようになります。

耐性・精神依存が形成され、長年飲酒を習慣的に続けていると、最終的に身体依存が出現します。身体依存とは、文字通り酒が切れると身体の症状が出ることで、酒を止めたり減らしたりしたときに、離脱症状と呼ばれる症状が出現するようになります。不眠・発汗・手のふるえ・血圧の上昇・不安・いらいら感などがあり、重症の場合は幻覚が見えたり、けいれん発作を起こしたりすることもあります。酒を止めるとこのような症状が出現してしまうので、症状を止めるためにまた飲酒するという悪循環となり、ますます酒を止めることが難しくなります。

原因:アルコール使用障害には遺伝がある程度関係しています。血縁にアルコール依存症を患った人がいる場合、一般の人よりアルコール依存症になりやすい傾向があります。またアルコール依存症の患者には、孤立感、孤独感、内気、抑うつ、周囲に対する敵意などがよくみられます。このような特性がアルコール依存症の原因なのか、それとも結果なのかは不明です。

治療:まずは解毒治療を行います。アルコールを完全に断ち、離脱症状の治療をします。続いてアルコール依存症者は飲酒行動を改める方法を学ぶ必要があります。さもないと早くて退院日、遅くとも数週間のうちに再び飲酒を始めてしまいます。

断酒プログラムでは、精神療法(主に認知行動療法)と内服療法を組み合わせて支援を行います。治療内容は各人の状況に合わせて決めます。自助グループ(アルコホリックアノニマスや断酒会など)は大いに役立つでしょう。薬物療法として抗酒剤(ジスルフィラムやシアナミド)や飲酒欲求低減薬(アカンプロサート)を用いることもあります。また節酒希望者には減酒薬(ナルトレキソン)を用いることもあります。

症状:ギャンブル依存とは、その人の人生に大きな損害が生じるにも関わらず、ギャンブルを続けたいという衝動が抑えられない病態をいいます。

勝ちを追い求めて、最後には掛け金をたいてい失ってしまいますが、そのような行為を人に隠したり、貯金を使い果たしてしまったりします。借金が膨らんで、盗みや詐欺行為に手を染めてしまうこともあります。そして、最終的には生活が破綻して、深刻な事態に至ることもあります。結果、人間関係のトラブル、破産を含む金銭問題、法律問題や違法行為をはたらいたことによる懲役、仕事能率の低下や失業、健康問題、希死念慮や自殺、などの深刻な問題に至ることがあります。

原因:ギャンブル依存の原因について、まだはっきりとしたことはわかっていませんが、生物学的要因、遺伝的要因、環境要因が組み合わされて発症している可能性があります。

また、脳内の報酬系という神経回路が異常をきたしているため、という説もあります。具体的には様々な行為に対して楽しみを感じなくなる一方で、自分がしているギャンブルを連想させる何か (例えば、ギャンブルのCM) を見たり、聞いたりすると、その時だけ脳の一部が強く反応し、「ギャンブルをしたい」という強い欲求が出現します。この欲求を満たすためにギャンブルをしても、脳は快感を得にくくなっており、この欲求は充分に満たされません。その結果、益々ギャンブルがエスカレートしていくわけです。

治療:これまで国内外で様々な治療法が試みられていますが、ギャンブル依存の治療には、認知行動療法が有効とされています。認知行動療法は、不健康で、不合理な考え方の歪みを明確にし、それを健康的、合理的な考えに置き換えることに焦点を当てている治療法です。

症状:睡眠障害はゲーム行動症患者のほぼ全てにみられます。部屋にこもりがちなため、体力低下も多くの患者に認められます。不規則な食事が原因で低栄養状態が続き、BMIが正常の下限以下になっている人も多くみられます。

久里浜医療センターを受診したゲーム行動症患者への調査では、「朝起きられない」が80%、「欠勤・欠席」が51%、「昼夜逆転」が62%、「学業成績・仕事のパフォーマンス低下」が57%、「物を壊す・家族への暴言」が55%など、深刻な問題が高い確率で認められました。

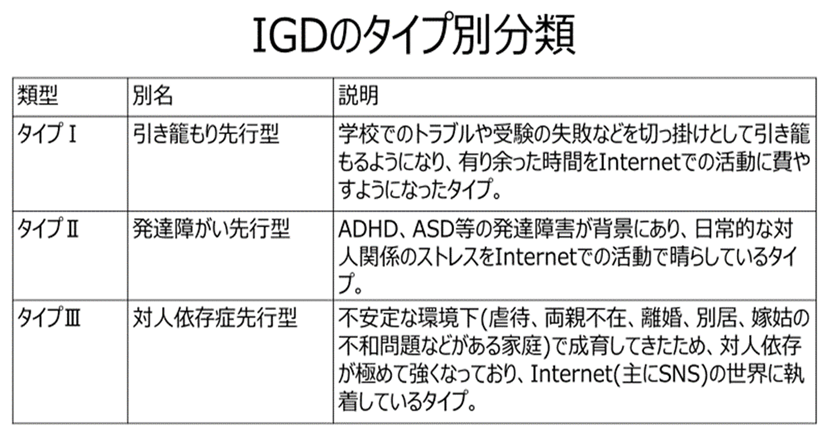

原因:原因は様々ですが概ね以下のように分類されます。(図は小医作成)

インターネット・ゲーム行動症への罹患しやすさは個人差があり、それは脳の様々な部位の構造的・機能的障害に関係しているとのことです。(例えばADHDを背景に持つ人は罹患しやすいことがわかっています)

治療:カウンセリングによる認知行動療法が広く用いられています。認知の歪みを治療することで、直面している問題に対処できるように手助けするのが認知行動療法の目的です。

また生活行動記録をつけることは重要です。ゲームに熱中するなどインターネットにはまった生活をしていると睡眠時間を削ったり食事を満足にとらなくなったりします。そのため徐々にネット利用時間を短くして生活の立て直しを図る上で有効なのが1日の行動を記録する生活行動記録法です。

簡単な日記のようなもので、毎日何をどれくらいしたのかをノートに書き込んでいきます。書き込み量や具体性はケースバイケースですが、基本的な形式として起床時間、食事、入浴、勉強、休息、インターネット(具体的な使用方法を記載)、就寝時間、といった生活上のイベントを書き出し、そこに簡単な感想を書くようにします。1日の行動を記録したものを持参してもらい、治療者とともにその内容を確認しながらカウンセリングを行います。自分の状態を客観的に見つめネット依存について理解を深めることができれば回復が早く、再発の可能性も低下すると考えられるからです。

症状:統合失調症は10代後半から30代半ばに発症することが多く、幻聴や被害妄想、意欲の低下、認知機能の低下といった症状がみられます。このような症状は脳内のドパミンと呼ばれる物質の働きが過剰になることで引き起こされます。健康な時にはなかった状態が現れる「陽性症状」と、健康な時にあったものが失われる「陰性症状」があります。

原因:原因は特定されていませんが、遺伝などの先天的な要素に加え、過度のストレスや人生の転機で感じる緊張などがきっかけとなり、脳が思考や感情をうまく統合できなくなるためと考えられています。

治療:継続的な薬物療法によって症状を安定させます。再発を予防し、社会機能を維持するため副作用を最小限にし、生活スタイルに沿った治療を提案いたします。